研究概要

【フューチャー・デザインについて】

気候変動、資源エネルギー問題、社会インフラの維持管理、技術システム設計やイノベーション創出にいたるまで、現代社会の多くの問題は、世代を超えた長期的課題あるいは世代間問題と言えます。一方、現代の社会システムは中、将来世代の利益を考慮し意思決定できる仕組みとはなっていません。現世代と将来世代の双方の利益を考慮した意思決定を実現し、将来世代に持続可能社会を引き継ぐための新たな社会の仕組みや社会システムのデザインが求められる所以です。

このような背景から、2012年に大阪大学環境イノベーションデザインセンター(当時)に設置された研究会「七世代ビジョンプロジェクト」の参加メンバーによって議論が始まり、構想されたのがフューチャー・デザインです(詳細は阪大インタビュー記事や、こちらにも記載されています)。 フューチャー・デザインとは、将来世代に持続可能社会を引き継ぐための社会の仕組み・社会システムのデザインとその実践のことをいいます。

当研究室では特に、

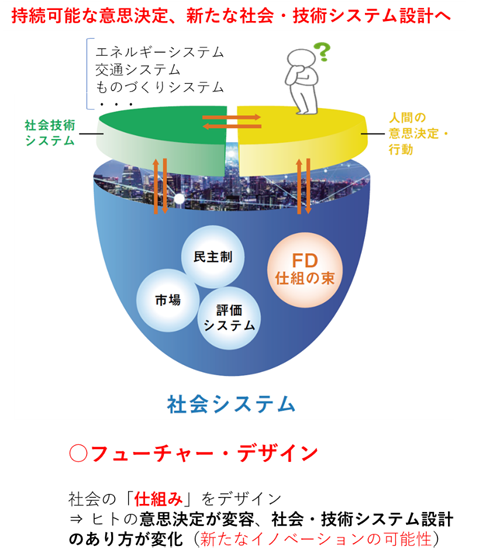

1)将来世代の利益も考慮した、持続可能性を支える社会の仕組みや社会システムとは何か? どのようなメカニズムが有効なのか?

2)それらの社会の仕組みの下で、人の選好や意思決定および行動はどのように変化するのか?

3)これらの仕組みの社会実装によって、産業技術イノベーションの新たな方向性がデザインできるか?

といった問いを明らかにする研究を進めるとともに、資源エネルギー問題、カーボンニュートラル、まちづくり、防災、研究開発・技術イノベーション、事業戦略、教育プログラム設計などの多様な領域を対象に課題解決の実践を進めています。

中でも有効性が示されているのが、将来世代の視点から現代の意思決定を考察するための「仮想将来世代」と呼ばれる仕組みです。我々は、2012年からフューチャー・デザインの構想を進めつつ、仮想将来世代の導入方法について検討を開始しました(Hara et al., 2015, Proc. of EcoDesign; Uwasu et al.,2015, Proc. of EcoDesign)。まず、同年の大学院講義の演習で、エネルギー技術や電源構成の選択問題をテーマとした演習を実施し、仮想将来世代の導入効果を検証しました。これが「仮想将来世代」のコンセプトを具体化しようと試みた、最初のアプローチです。その後、内外で研究(実験や実践)が進み、仮想将来世代などの新たな仕組みが、将来世代の利益も考慮した「持続可能な意思決定や合意形成」に効果を有することが示されています。

【フューチャー・デザインの研究と実践】

「仮想将来世代」の方法論を初めて社会の意思決定に応用したフューチャー・デザインの初実践は、JST戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)プロジェクト企画調査(代表:原圭史郎)のサポートを受け、原教授らの研究グループによって、2015年に大阪大学と岩手県矢巾町との連携協定の下で実施されました (矢巾町でフューチャー・デザインが導入されるに至った経緯と今後の展望についてはこちらの資料から御覧になれます)。この実践を通じて、仮想将来世代の仕組み導入が合意形成や意思決定に与えうる効果が初めて観察されました(文献1)。その後、同町で2017年に実施した、2050年に向けた町営住宅と公共施設の管理をテーマとした住民参加による実践(文献2)も含めて、矢巾町と連携して実施したフューチャー・デザインの事例は Washington Post誌やForeign Affairs誌、また BBC Newsの記事でも取り上げられています。

上記の初実践をきっかけとして、フューチャー・デザインの実践や応用が、他の自治体や政府、産業界へと広がりを見せています(詳細はRIETIスペシャルレポートを参照ください)。また、この実践で適用された仮想将来世代の方法論や導入の条件がベースとなり、その後に続くフューチャー・デザイン研究や実践でも広く応用されるようになり、新たな研究や方法論の開拓にもつながっています。なお、大阪府吹田市も、矢巾町と同様に早い時期から、大阪大学の当研究グループとの連携を通じてフューチャー・デザインの研究と実践(政策応用)に取り組んでいる自治体の一つです。

当研究室は上記のまちづくりや都市計画分野に加えて、環境計画(文献3)、カーボンニュートラル政策デザイン(文献4)、水環境管理(文献5)、水道インフラの維持管理問題(文献6、文献7)、再生可能エネルギー導入政策(文献8、文献9)、防災施策(文献10)など、多様な公共政策分野や課題領域を対象に、ステークホルダーとの連携のもとフューチャー・デザインの実践を進めています。これらの研究と実践を通じて、仮想将来世代などの新たな仕組みの効果と応用可能性を明らかにしてきました。またこれらの研究成果も踏まえ、フューチャー・デザインを学ぶ教育プログラムの開発(文献11)も行うなど、フューチャー・デザイン実践と関連する研究・教育を進めています。

なお、当研究室では、フューチャー・デザイン実践の方法論をマニュアル化するのではなく、実践者と研究者とが協働した状況において個々の検討課題に応じた手法を導出するべく、共同研究の位置づけで実践を進めてきました。このことは、フューチャー・デザインの学術知見の積み上げという意味でも重要と考えています。フューチャー・デザイン実践や共同研究のご希望があれば研究室までご相談ください。

【産業イノベーションの新たな方向性のデザイン】

当研究室は、これら公共政策分野だけでなく、産業分野でのフューチャー・デザインの応用・実践も先導してきました。2019年に、当研究室とオルガノ株式会社との共同研究の一環で実施した「研究開発戦略を検討するフューチャー・デザイン」(これが産業界での初めてのフューチャー・デザイン実践です)をはじめとして、これまで企業・産業界と連携し、共同研究および実践を進めています。

一例として、事業戦略や研究開発戦略への応用(文献12、文献13、文献14)や、新たな技術評価の方法論開拓(文献15、文献16)、複数企業と学生の連携による2050年社会の課題・ニーズ探索(文献17)、2050年持続可能なレアメタル供給システムと研究開発戦略の検討(文献18)など、産業応用や技術イノベーション分野におけるフューチャー・デザイン研究とその社会実装をリードしています。また、フューチャー・デザインにシステム思考を導入した意思決定の方法論など、独自の手法開発も進めてきました(文献4、文献17)。これまでの研究から、将来世代の視点を取り入れて、持続可能性を考慮することにより、新たなイノベーションの方向性をデザインし得ることが示唆されています。フューチャー・デザインの産業分野での応用やイノベーションにおける示唆についてはRIETI スペシャルレポート2を御覧ください。

また、当研究室では、政府機関、自治体、産業界、研究機関など多様な主体が「連携」「協働」して取り組むフューチャー・デザインの実践についても学術的支援を行っています。その重要な一例は、近畿地域エネルギー・温暖化対策推進会議「フューチャー・デザイン分科会」によるカーボンニュートラル実現に向けたアイデアカタログの提案に関する実践です。政府機関、自治体(府県市)、企業、研究機関から22組織が参加者し実践を行いました。

これまで携わってきた自治体や政府、産業界等でのフューチャー・デザインの実践事例はこちらのページから、論文等の研究成果についてはこちらのページから御覧ください。海外研究者による"The Promise of Future Design"では、フューチャー・デザインや実践の意義が取り上げられています。

【当研究室の研究・教育】

当研究室では、これまでのフューチャー・デザイン研究の知見を踏まえ、工学に社会科学(社会心理学、経済学等)等の学術領域を組み合わせ、1)フューチャー・デザイン理論の深化と持続可能社会形成のための社会技術の開拓、2)フューチャー・デザインを応用した実践と実課題解決、を相互に関係づけた研究を進めています。特に、下図に示すように「社会の仕組み・社会システム」「人の意思決定や行動」「技術システム」の相互関係に着目した研究を行っており、学内外の多様な専門性を持つ研究者とも広く連携しながら研究・教育活動を進めています。また、自治体や政府、産業界等のステークホルダーとの連携をベースに研究と実践を実施しているのが当研究室の特徴です。

また、当研究室では、学内外の研究者と連携してフューチャー・デザインのための教育プログラム開発(文献11)も進めています。大阪大学では超域イノベーション博士課程プログラム(2019年度以降)および大学院工学研究科(2021年度以降)において、正規の講義「フューチャー・デザイン」を開講しています。超域博士プログラムの履修生による受講感想レポートはこちらから御覧になれます。

2021年度から、大阪大学大学院工学研究科テクノアリーナ最先端拠点部門の一つとして「原フューチャー・デザイン革新拠点」(拠点プレート)が設置され、学内外の研究者、産学官の関係者と連携し研究活動を進めています。

1.フューチャー・デザインの理論深化と社会技術の開拓

これまでの既存研究や知見を踏まえつつ、将来世代を考慮した持続可能な意思決定や行動を導くための方法論や詳細メカニズムの解明、世代間合意形成のための手法開拓を進めていきます。その上で時間軸を含む持続可能性の観点からの最適な意思決定のあり様を定式化し、現世代と将来世代双方の利益を踏まえた社会移行プロセスのデザインに資する学理を発展させていきます。

最終的には「将来」の概念を明示的に取り込んだ、新たな社会工学の基盤構築と、社会技術としての汎用的なフューチャー・デザイン手法の確立を検討します。

- Hara K, Fuchigami Y, Arai T, Nomaguchi Y, Compatible Effects of Adopting Imaginary Future Generations and Systems Thinking in Exploring Future Challenges - Evidence from a Deliberation Experiment, Futures & Foresight Science, 6(4), e191, 2024

https://doi.org/10.1002/ffo2.191 - Hara K et al., 2021, Effects of Experiencing the Role of Imaginary Future Generations in Decision-Making - a Case Study of Participatory Deliberation in a Japanese Town, Sustainability Science,16(3), 1001-1016

https://doi.org/10.1007/s11625-021-00918-x - Hara K et al., 2019, Reconciling intergenerational conflicts with imaginary future generations - Evidence from a participatory deliberation practice in a municipality in Japan, Sustainability Science, 14(6), 1605-1619

https://doi.org/10.1007/s11625-019-00684-x

2.共創を通じたフューチャー・デザイン(FD)の応用や実践的研究

上記1で開拓される理論や方法論を実課題に応用し、産学官共創によるビジョン形成や社会移行プロセスの設計、フューチャー・デザインによって導かれる、新たなイノベーションモデルの整理や体系化を進め、持続可能社会を支える社会・技術システムのデザインに資する研究を行います。

テーマとしては、例えば以下のA)-C)があります。なお、これらのテーマは一例であり、、資源エネルギー問題、カーボンニュートラル、まちづくり、防災、研究開発・技術イノベーション、教育など様々なテーマや課題領域を広く扱います。

A)カーボンニュートラル社会への移行プロセスデザイン

フューチャー・デザインの方法論を踏まえ、EV(電気自動車)とPV(太陽光発電)などの分散電源や、バイオマス利用などの諸技術シーズを都市システムへ導入していくシナリオを基に、2050年カーボンニュートラル社会像を導出します。これらの技術を都市システムに導入する上での社会・経済的、制度的課題を明らかにするとともに、未来への社会移行プロセスを自治体や住民、産業界の合意形成を通じてデザインしていきます。技術経済性分析、モデリングやシミュレーション等の情報も活用しながら、「仮想将来世代」と現世代の合意形成プロセスを参加型社会実験で再現し、最適な社会移行プロセスおよびその過程で導入すべき施策や技術の優先順位を明らかにしていきます。

京都市職員による「脱炭素社会形成」をテーマとしたFD実践

吹田市職員による「環境基本計画」をテーマとした政策立案のFD実践

- Hara K, Nomaguchi Y, Fukutomi S, Kuroda M, Fujita K, Kawai Y, Fujita M, Kobashi T, Policy Design by “Imaginary Future Generations” with Systems Thinking - a Practice by Kyoto City towards Decarbonization in 2050, Futures, 154, 103272, 2023

https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103272 - Hara K, Naya M, Kitakaji Y, Kuroda M, Nomaguchi Y, Changes in Perception and the Effects of Personal Attributes in Decision-making as Imaginary Future Generations – Evidence from Participatory Environmental Planning, Sustainability Science, 18, 2453–2467, 2023

https://doi.org/10.1007/s11625-023-01376-3 - Kobashi T et al., 2020, On the Potential of “Photovoltaics + Electric vehicles” for Deep Decarbonization of Kyoto’s Power Systems: Techno-Economic-Social Considerations, Applied Energy, 275, 115419

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115419 - Uwasu M et al., 2020, Citizen-participatory Scenario Design Methodology with Future Design Approach: A Case Study of Visioning for Low-Carbon Society in Suita City, Japan, Sustainability, 12(11), 4746

https://doi.org/10.3390/su12114746

B)レジリエントな社会インフラのビジョン構築と維持管理モデルの提示

フューチャー・デザインを応用し、基幹インフラである上下水道や公共施設を対象に、災害等の突発性イベントや人口減少などの進行性ストレスに対応しうる、持続可能なインフラ維持管理のビジョンやモデルを提示していきます。「仮想将来世代」の概念を応用した合意形成プロセスを導入し、脆弱性やインフラの社会的な機能、将来世代の利益等といった諸要素を総合的に反映したアセスメント手法を開拓し、他自治体にも活用できる汎用的なプロトタイプを構築します。また、このような手法を継続的に行政応用していくための制度設計や仕組み作りも行政と連携して進めます。

矢巾町における「地方創生プラン」をテーマとしたFD実践

ホーチミン市での「水インフラ・環境問題」をテーマとしたFD実践

- Kuroda M et al., 2021, Shifting the Perception of Water Environment Problems by Introducing “Imaginary Future Generations — Evidence from participatory workshop in Ho Chi Minh City, Vietnam, Futures, 126, 102671

https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102671 - Hara K et al., 2021, Effects of Experiencing the Role of Imaginary Future Generations in Decision-Making - a Case Study of Participatory Deliberation in a Japanese Town, Sustainability Science, 16(3), 1001-1016

https://doi.org/10.1007/s11625-021-00918-x - Hiromitsu T, Kitakaji Y, Hara K and Saijo T, What do people say when they become “future people”? ―Positioning Imaginary Future Generations (IFGs) in general rules for good decision making, Sustainability, 13(12), 6631, 2021

https://doi.org/10.3390/su13126631

C)研究開発戦略や技術イノベーションのデザイン

フューチャー・デザインを産業界の技術開発・研究開発戦略や経営戦略に応用し、「将来」の視点を導入することによって導きうる、新たなイノベーションの方向性を提示していきます。産業界と連携した実験・実践を通じて、産業技術イノベーションを創出するための新たな方法論の開拓を進めます。また、学術研究シーズを対象として、持続可能性の観点から新たなイノベーションの方向性をデザインするための研究も行っています。

企業・産業界におけるFDの応用と実践の様子(研究開発戦略への応用)

- Hara K, Fuchigami Y, Nomaguchi Y, Kurashiki T, Eguchi M, Evaluation Criteria for R&D adopting “Imaginary Future Generations”— a Deliberation Experiment in an Engineering Company, Futures, 166, 103542, 2025

https://doi.org/10.1016/j.futures.2025.103542 - Hara K, Arai T, Liao Z, Ifuku N, Suzuki M, Designing Research and Development Strategies for Sustainable Supply Systems of Rare Metals from the Perspective of“Imaginary Future Generations”– A Participatory Deliberation Experiment, Journal of Cleaner Production, 486, 144445, 2025

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144445 - Hara K, Miura I, Suzuki M, Tanaka T, Assessing Future Potentiality of Technologies from the Perspective of“Imaginary Future Generations”– a Case Study of Hydrothermal Technology, Technological Forecasting and Social Change, 202, 123289, 2024 (プレスリリース)

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123289 - Hara K, Kuroda M, Nomaguchi Y, How does Research and Development (R&D) Strategy Shift by Adopting Imaginary Future Generations? - Insights from Future Design Practice in a Water Engineering Company, Futures, 152, 103221, 2023

https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103221 - 細見知広, 近藤元貴, 若本和仁, 原圭史郎, 倉敷哲生, 企業における新規事業提案に対するフューチャー・デザインの効果検証―将来世代の視点による事業提案とその評価, 研究 技術 計画 ,38(1), 113-129, 2023

https://doi.org/10.20801/jsrpim.38.1_113