最先端研究拠点部門

本部門では「学術ピーク」「イノベーション」「社会共創」の3分野において拠点を設置し、国際的あるいは社会的な工学拠点形成と最先端の新学際研究分野の開拓を進めます。

日本及び世界をリードしうる最先端の新学術領域を開拓し、世界トップレベルの学術拠点の形成を進めます。

最先端の技術シーズの開拓と、ベンチャースピンオフ等を通じたイノベーション創出を進め、産学連携による新たな研究開発モデルを先導しうる学術拠点の形成を進めます。

新たな学術領域の開拓につながる研究を基盤とし、産学官の共創や連携を通じて持続可能な未来社会の構築や、社会システム・実践の変革に資する学術拠点の形成を進めます。

学術ピーク拠点

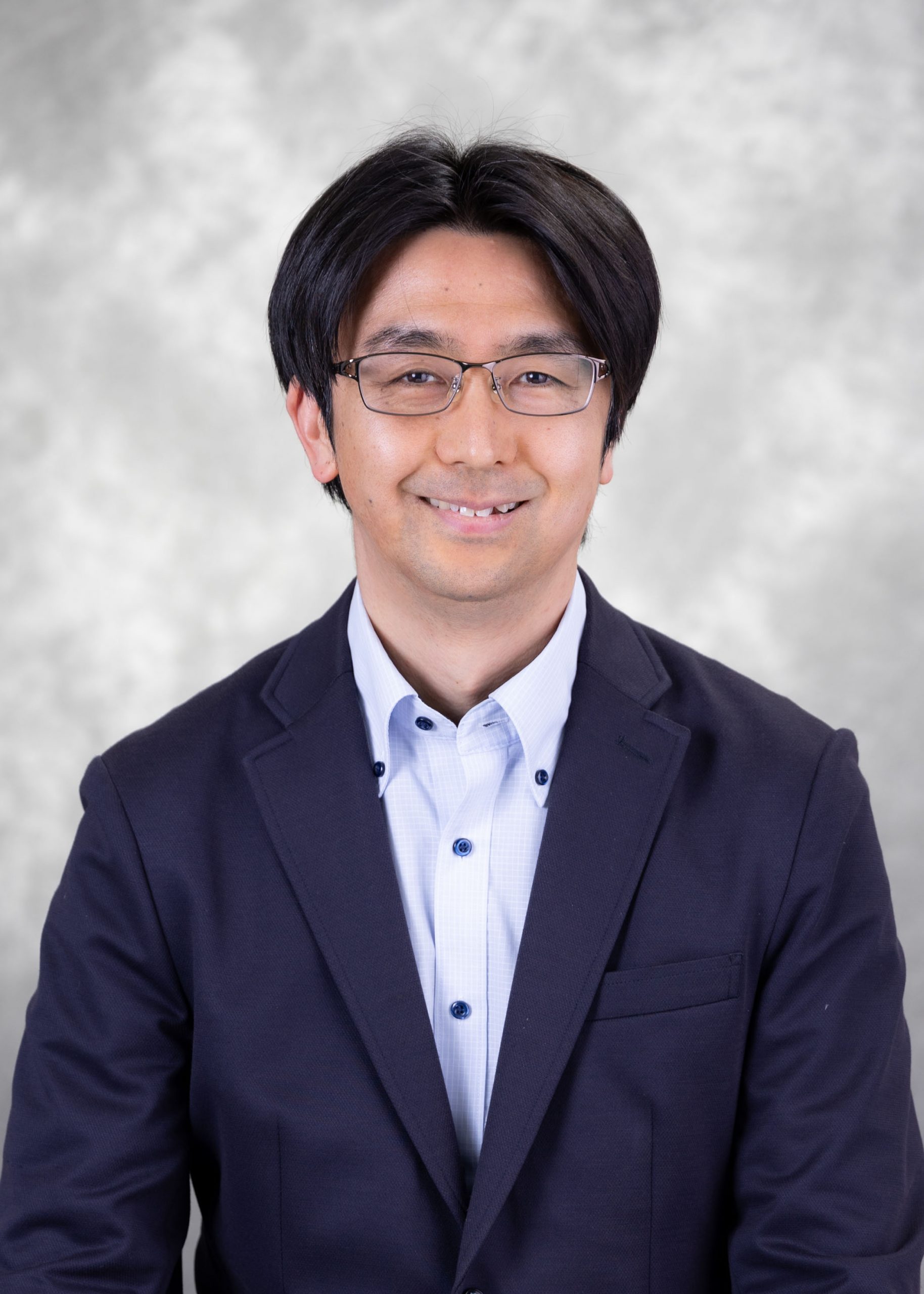

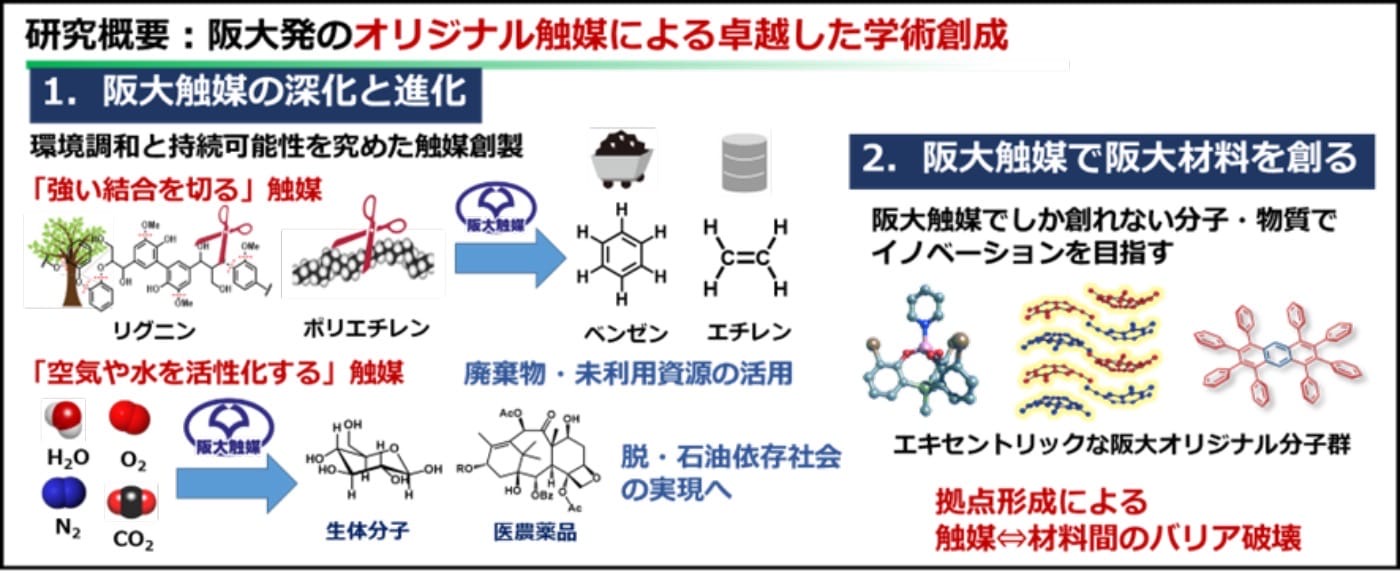

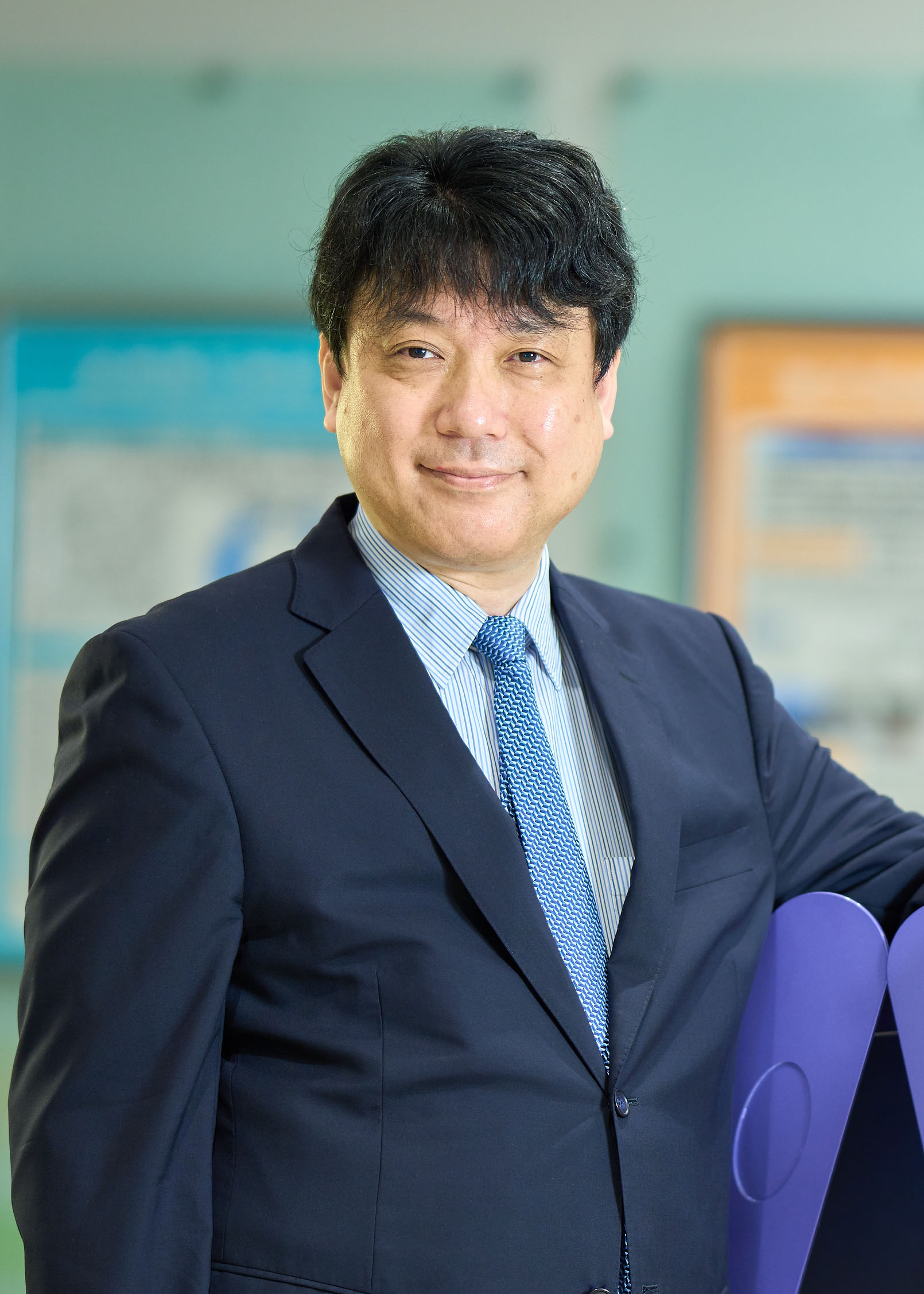

鳶巣触媒科学パイオニア拠点(連携) <2021年度採択>

この触媒科学パイオニア連携拠点は、文字通り触媒科学分野において「開拓的」研究を推進するための拠点です。もとより、大阪大学ではC‒H活性化や分子性光レドックス触媒など触媒科学分野を革新する発見がなされてきました。大阪大学の強みである触媒科学研究をさらに飛躍させるには、既存の学問分野の枠組みを超えた連携が欠かせません。本拠点には、有機化学、錯体化学、分光学、あるいは理論化学などの多様な分野のエキスパートが参画しています。また、最先端の触媒科学を駆使した応用研究も可能にするために、材料科学分野のトップランナーたちも加わっています。これらの研究者の有機的な連携を通じて、触媒科学におけるブレイクスルーを実現し、発展的進化が可能な未来社会の構築に貢献します。触媒開発という点では、強い化学結合を切断する触媒の開発による、未利用バイオマスや廃プラスチックからの基幹化成品合成プロセスの開発や、窒素や二酸化炭素のような不活性小分子を活性化し高付加価値化合物へと変換する触媒の開発など、多くの研究が進行中です。さらに、大阪大学の触媒技術を駆使することにより、独創性の高い分子群が続々と創出されており、太陽電池や蛍光プローブなどへの材料応用も視野に入れた研究が進められています。

|最新情報|

2021/11/30

2021 大阪大学ICS-OTRI触媒科学シンポジウム「カーボンニュートラル社会の実現に向けた触媒科学の挑戦」を開催しました。

中野革新的3DP拠点(連携) <2024年度採択>

この革新的3DP拠点(連携)は、『欲しいモノを欲しい時に欲しい場所』で入手可能なゼロ距離社会、さらには近未来型超カスタム社会の実現に向けて、阪大3DPTec統合拠点構築を通じて、工学研究科全体、さらには部局の3DP分野横断型教育・研究に横串を通すことを最大のミッションとしています。

3DPの“P”は、Prospect(3D展望)、Printer(3D造形)、Product(3D製品)に基づくモノづくりの高付加価値化を意味し、空間を超えた『ゼロ距離』にて、『欲しいモノ』を即座に入手可能な『夢の社会の実現』のための、基盤構築から社会実装までを担います。

工学研究科では、ナノの世界である「原子・分子」からマクロの世界での「大型構造物」まで、多彩な3DP技術の可能性を持つ「医療用デバイス」、「未来食・人工臓器」、「航空・宇宙部品」、「大型洋上風車」など、3DP革命のための世界的シーズをすでに数多く保有しています。例えば、2014年に設置の工学研究科附属金属AM(3DP)センターでは、世界初の骨質骨(原子レベルまで健全な骨)誘導型3Dデバイスの臨床応用に成功しており、3DPが単なる複雑形状創製のための新たなモノづくり手法に留まることなく、原子配列をも自在に操り、新規機能デザイン可能とする最先端工学であることを実証しています。

こうした工学研究科の持つ最先端シーズを結集し、協調領域を科学することで、卓越3DPTec学(3DPサイエンス・3DPテクノロジー・3DPビジネス・3DPアート)ともいうべく学理構築を礎に、『3DP=大阪大学』の国際ブランディング化を目指します。

イノベーション拠点

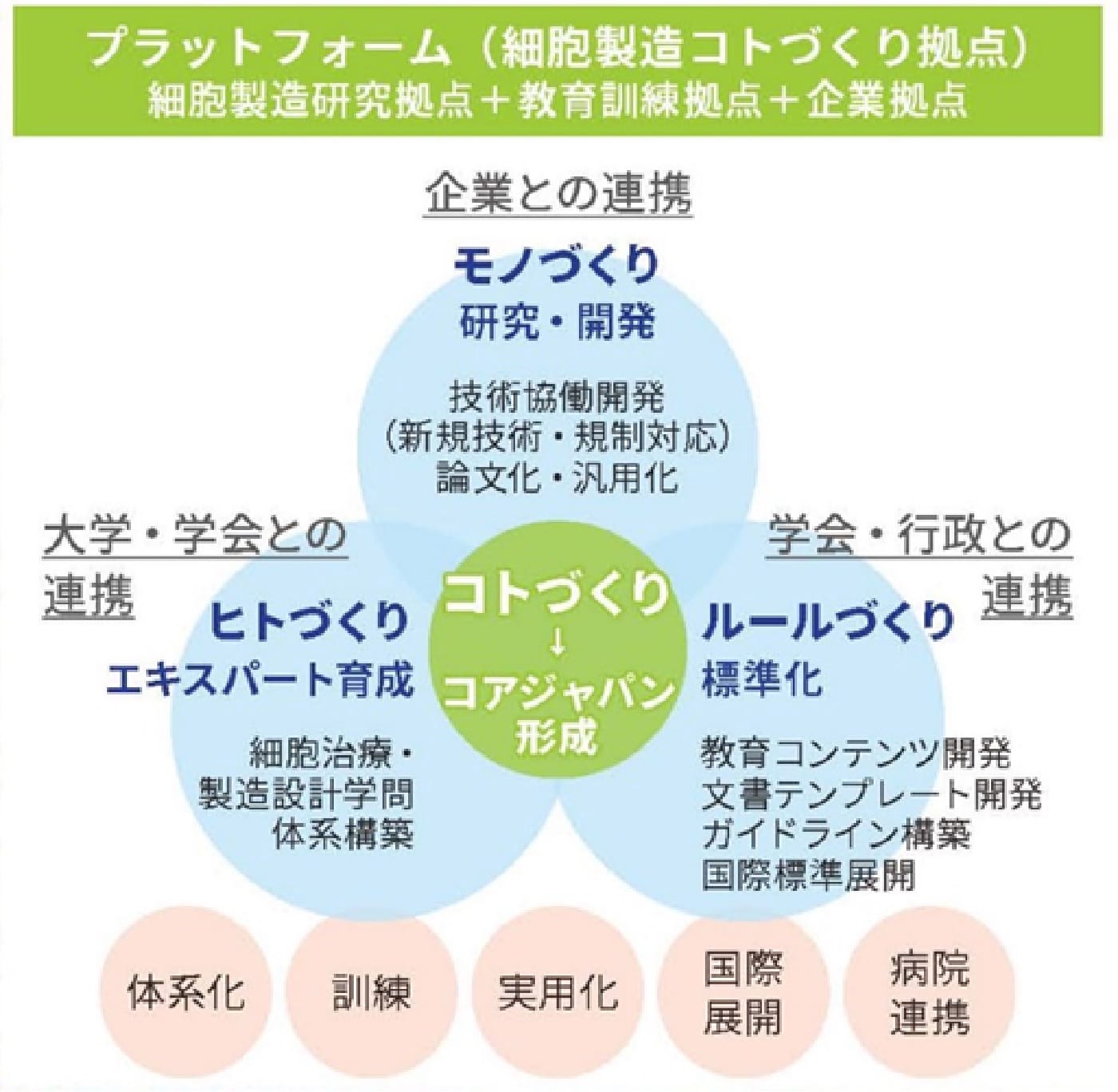

紀ノ岡細胞製造コトづくり拠点 <2021年度採択>

細胞製造コトづくり拠点では、幹細胞を用いた再生医療のための移植細胞や培養食肉、創薬用オルガノイドを対象とした、新展開産業に資する細胞製造技術の構築を、生物化学工学の観点から、開発の方向性を明確にし、細胞製造に関する共通および固有の概念・技術を構築する「コトづくり」の実践を目的としております。特に、「細胞を育む」ことを技術の幹とする細胞製造においては、学問進捗が未熟で、学問構築と社会実装が同時進行する必要があり、人、情報、技術、分野をつなぐ仕組みによる、センス良い拠点形成が不可欠であると思います。

本拠点では、工学研究科の強みである多彩な産業分野からの協働研究所と共同研究講座を含む研究室群をコアとし、前例のない産学官連携の頭脳集団(コアジャパン)を形成し、「細胞製造性」という新たな学問を基軸として、気まぐれな細胞をいかに安心・安定・安価に製造するかを導く細胞製造の技術開発(モノづくり)や、国内規制や国際標準化などのガイドラインや指南書の作成(ルールづくり)、社会人リカレント教育を含むセンス良い人材の育成(ヒトづくり)を同時に行うことで、教育・研究・産業化・生活に対する活動を可能とするエコシステムを形成し、細胞製造に関する技術の社会実装(コトづくり)を目指しております。

|最新情報|

2023/10/13

第5回 細胞製造コトづくりシンポジウム「細胞製造工程の汚染管理戦略」を開催します。開催日:2023年12月5日

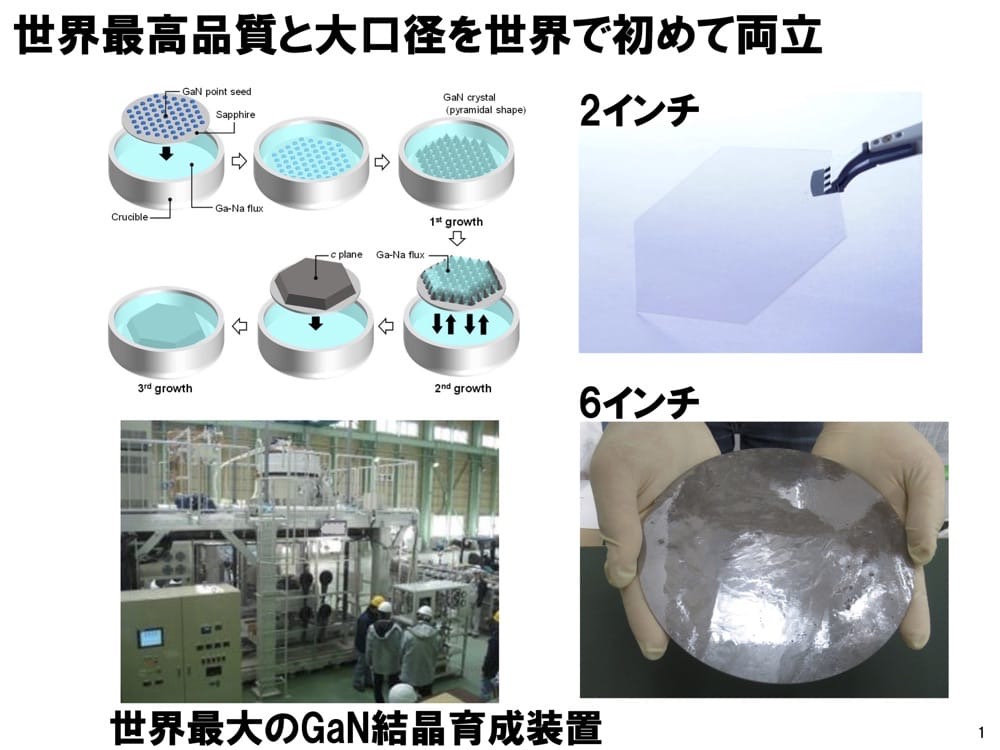

森超結晶拠点 <2021年度採択>

カーボンニュートラル達成には電力省エネを実現出来る高効率パワーデバイスが重要となります。また、次世代通信技術の 5G/ポスト5Gと人工知能(AI)を組み合わせたIoTの高度化は、エネルギー利用の最適化によってカーボンニュートラルの実現を後押しするとともに、デジタル社会実現に向けて不可欠です。森超結晶拠点では、グリーン・デジタル社会を切り拓く素材として、高品質でかつ低コストなGaNウエハを量産する技術革新を達成しするために、Naフラックス法とアモノサーマル法を組み合わせた結晶成長技術を、そして電気抵抗が従来よりも1桁小さい超低抵抗 GaN 結晶を実現するために、OVPE法を研究開発しています。Naフラックス法は26年間、OVPE法は20年間、森研究室で研究開発してきた世界唯一の技術です。並びに、1993年に発見した非線形光学結晶CsLiB6O10(CLBO)結晶を活用した、半導体製造技術で不可欠な超高出力深紫外レーザー光源を社会実装することで、我が国が半導体分野のトップランナーとなるためのイノベーションを創出することを研究目的としています。 2022年度からは、健康長寿社会構築を目指す新たなテーマとしてバイオマテリアルの研究を拠点のテーマとして取り上げました。2018年から、名古屋市立大学医学研究科腎・泌尿器科学分野の先生方とMETEORプロジェクトで取り組んでまいりました尿路結石形成機序の解明、並びに大阪大学大学院医学系研究科免疫細胞生物学教室の先生方とteamBONEプロジェクトで取り組んでいます骨のリモデリングの解明に注力して参ります。

福崎フロンティア産業バイオ拠点(連携) <2021年度採択>

日本の『食』は世界最高水準の「安全」を誇っています。私たちはそれに「機能」を加え付加価値を高めることで「食の安心と美味しさ」を提供し、また産業界と連携することでより一層日本の食のブランドを「世界へ発信」していきたいと考えています。生物工学・分析化学・化学工学・電気情報科学、さらには農業経済学・栄養疫学の学際的な視点から「食のイノベーション」に取り組み、技術革新と社会へ行動変容を促します。フードメタボロミクス・フードDX・フードセキュリティ・フードプリンティング・バイオプロダクション・ゲノム編集技術をコア技術とした21世紀の食品工学の革新的な技術開発のプラットフォームになります。これらの発展は食の分野だけでなく、バイオ医薬品の開発・バイオマス資源やバイオ燃料の創製をさらに進めて、相乗効果を創り出すことが期待できます。今年度は新しいアプローチとして、フードロス・人口増加による食糧不足・日本の食料自給率問題・肥満・孤食などから見る社会問題の視点から、眠れるアセットを洗い出して「食に関わる新技術」を議論し、より深掘りしていきます。また、高校生など若い世代へ私たちの取組みを伝えていくことで食の課題を探求学習としていき、高校・大学連携を計っていきます。

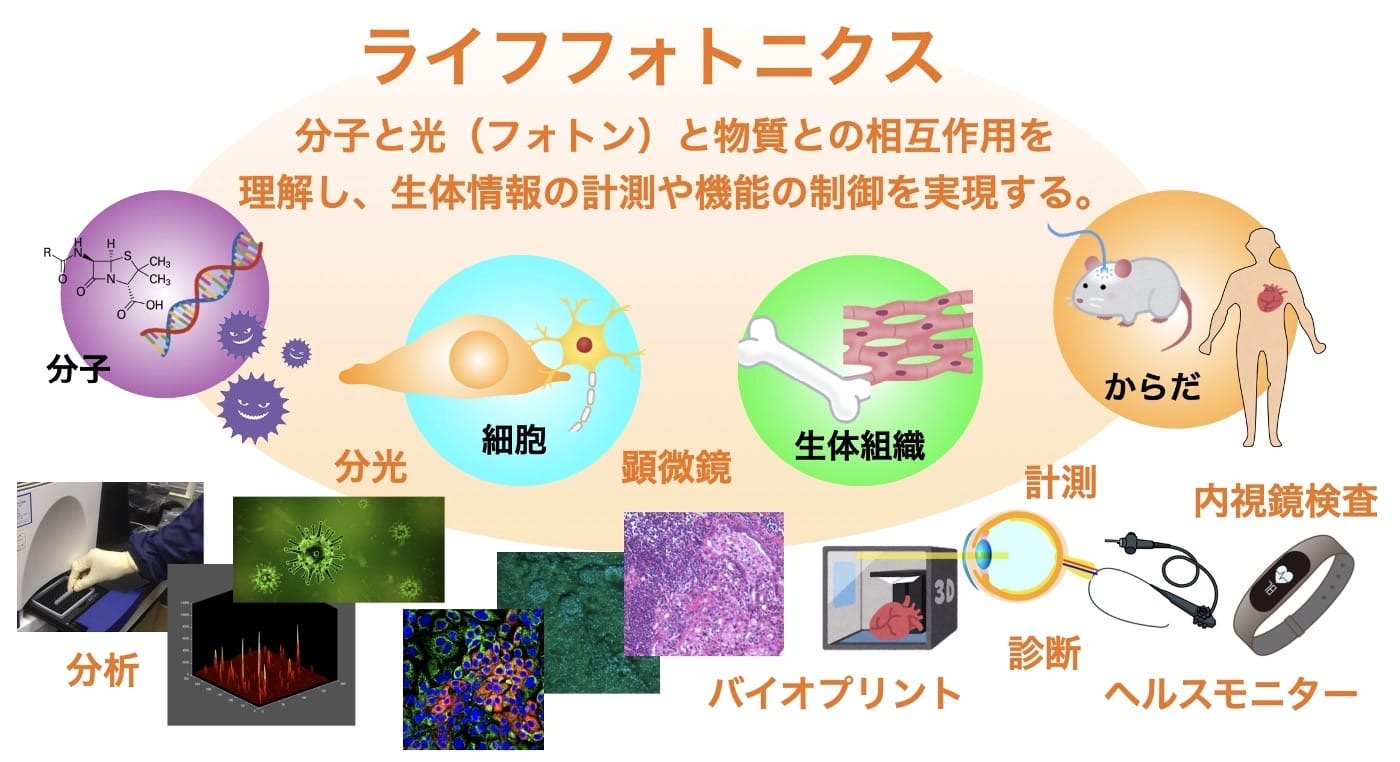

藤田ライフフォトニクス拠点(連携) <2022年度採択>

本研究拠点では、人々の健康を維持し、より優しい医療や食環境を構築するために、分子から細胞、生体組織までの広範に応用可能な計測、イメージング、センシング、制御技術の軸となるフォトニクスを中心に、分野融合的な研究を展開します。バイオイメージング、分子細胞分析、人工生体組織構築における新しい技術を生み出し、革新的な健康管理と医療/創薬技術を創出することを目的に活動します。生物学、医学の基礎研究を一変させる光計測技術を提供するとともに、次世代の医療、治療、創薬、公衆衛生、健康管理の基盤技術の構築と、それらの社会実装を実現する産学官共創イノベーション拠点の構築を目指します。

学内外の医歯薬系の研究者、および関連する物理学、化学、生物学、情報科学、数理科学の分野の研究者とともに分野融合的な研究を展開し、新しい科学や技術を創出することを試みます。また、国際的な共同研究、ワークショップの開催、また若手研究者の海外派遣も積極的に行い、世界に貢献できる研究を推進するとともに、我が国の科学研究の国際的なプレゼンスを高めることも目標としています。

研究成果の社会実装に関しては、大阪大学共創機構およびOI機構、また地域社会、企業団体とも連携し、主にスタートアップの創出のためのネットワーク構築、起業家人材の育成を実施していきます。

|最新情報|

2023/10/16

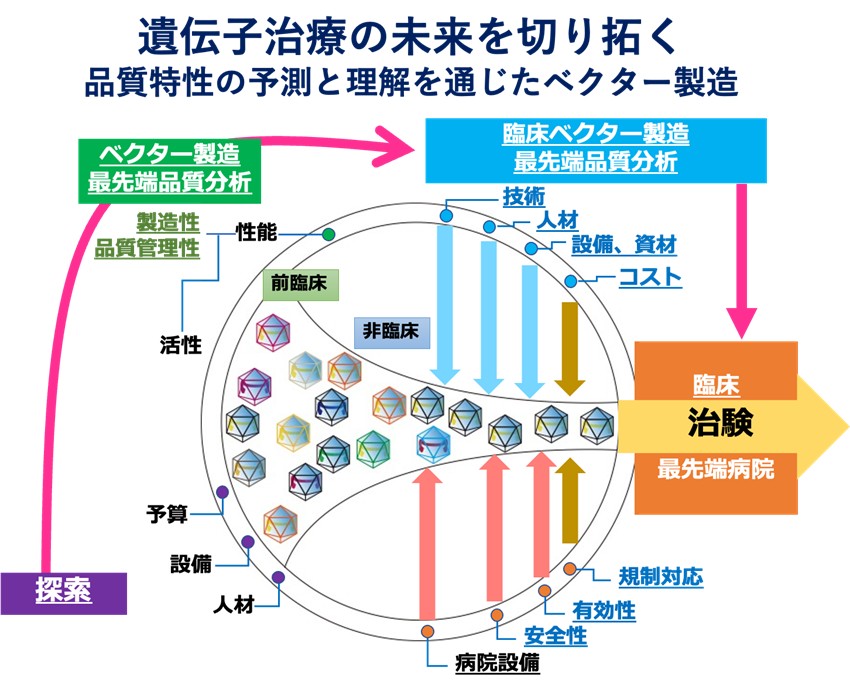

内山遺伝子治療用ベクター革新的製造拠点 <2025年度採択>

アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターは、ウイルスタンパク質からなる直径25nmほどの外殻に治療用DNAを内包する遺伝子治療の最先端プラットフォームであり、世界的に研究開発が加速しています。すでに承認された医薬品も登場しており、これまでに治療法が存在しなかった遺伝性の難病にも、新たな治療の扉が開かれつつあります。しかし、AAVベクターの製造や品質管理には依然として多くの技術的課題が存在し、特に、製造プロセスや品質分析手法の確立が大きなボトルネックとなっています。本拠点では、AAVベクターの配列情報から製造性と品質特性を予測する技術を開発。さらに、我々が誇る世界トップレベルの品質分析技術を活用し、製造プロセスの確立と高度化を推進することで、革新的プロセスを取り入れた「遺伝子治療用高品質ベクター革新的製造」の実現を目指します。

私たちは、こうした開発技術を実際の臨床用ベクター製造へと展開し、研究成果を迅速に実用化するサイクルを構築し、最先端のバイオテクノロジーを社会に還元することで、遺伝子治療の未来を切り拓いていきます。

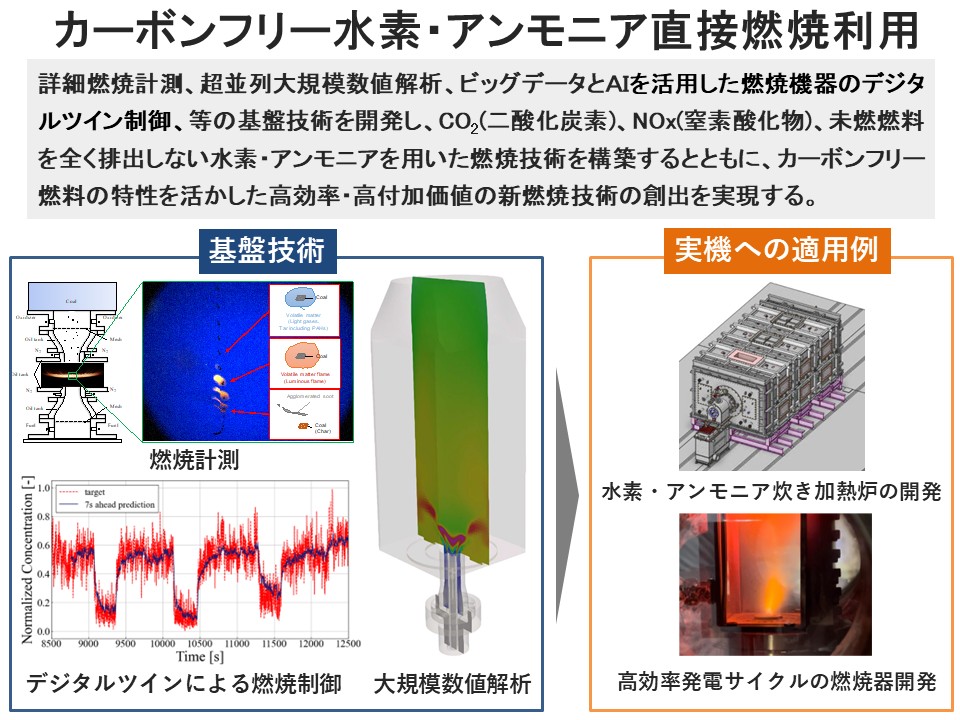

赤松カーボンフリー水素・アンモニア直接燃焼利用拠点 <2025年度採択>

私たちが利用しているエネルギーの約8割は化石燃料の燃焼によって生み出されています。しかし、化石燃料の大量消費による大気中の二酸化炭素濃度の増加により、地球温暖化などの環境問題が起こっています。そのような中、我が国が目指す2050年のカーボンニュートラルの達成に向けて、カーボンフリー燃料である水素やアンモニアの直接燃焼利用が注目されています。将来的に安価かつ大量に生み出される再生可能エネルギー起源の電力を用いて製造された水素・アンモニア等のカーボンフリー燃料を、火力発電所や工業加熱炉で利用することにより、二酸化炭素の排出量を大幅に削減することが出来ます。また、国内で製造される水素・アンモニアを燃料として利用することにより、電力需給調整やエネルギーセキュリティを向上させることが期待されています。これらの実現のためには、水素やアンモニアの燃焼時に生成される窒素酸化物、未燃の水素・アンモニアが全く排出されない燃焼手法を確立することが必要不可欠です。

本研究拠点では、燃焼場の詳細計測手法、大規模超並列計算機を活用した燃焼の数値計算手法、ビッグデータとAIを活用した燃焼機器のデジタルツイン制御手法などの基盤技術に関する研究開発を行うとともに、それらの手法を実機の燃焼システムに適用し、カーボンフリー燃料の特性を活かした高効率・高付加価値の燃焼技術の開拓を目指します。

社会共創拠点

原フューチャー・デザイン革新拠点 <2021年度採択>

現代社会は、気候変動や資源エネルギー問題、インフラ維持管理の問題、産業技術イノベーションなど、様々な長期的課題に直面しています。これらは、将来世代にも関わるサステイナビリティ問題だと言えます。将来世代を考慮した持続可能な意思決定と行動を生み出すための新たな社会の仕組みや社会システムが求められる所以です。本拠点では、将来世代に持続可能な社会を引き継ぐための社会の仕組みや社会システムをデザインする「フューチャー・デザイン」に関する研究および産学官共創を通じた実践を進めています。フューチャー・デザインの理論や方法論を工学的に深化させるとともに、自治体や政府、産業界などのステークホルダーとの共創を通じて、フューチャー・デザインの理論・方法論に基づく、持続可能社会形成に関わる実践を進めています。実践領域としては、資源エネルギー、カーボンニュートラル、まちづくり、防災、産業界の研究開発・技術イノベーション戦略の立案など様々なものがありますが、昨今では特に1)脱炭素社会への移行プロセスのデザイン、2)レジリエントなインフラの維持管理モデル構築、3)産業技術イノベーションのデザイン、に取り組んでいます。本拠点では、フューチャー・デザインの理論深化と応用実践を両輪として進めることによって、「将来世代」の概念を明示的に取り入れた新しい社会工学の基盤構築を目指します。

|最新情報|

2024/5/17

近畿地域エネルギー・温暖化対策推進会議においてフューチャー・デザイン分科会が設置されました。 テクノアリーナ最先端研究拠点部門「原フューチャー・デザイン革新拠点」は学術的見地から協力・連携を行います。

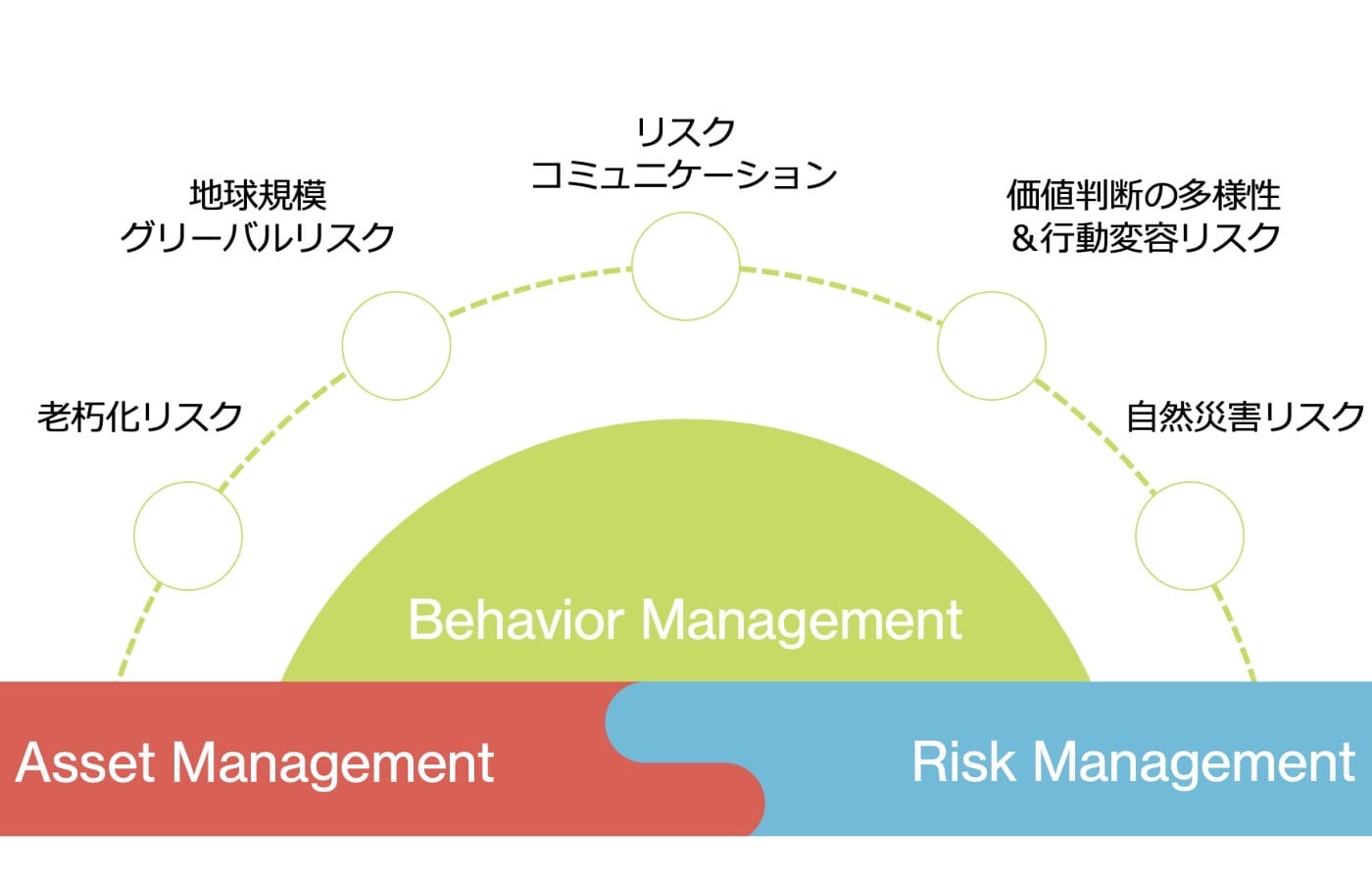

貝戸インフラ・リスクマネジメント政策形成拠点 <2023年度採択>

高度経済成長期に団塊的に建設された社会インフラの老朽化が進行しています。また近年の地球温暖化に伴う気候変動による気象災害の激甚化・頻発化や、切迫する南海トラフ巨大地震や首都直下地震など、社会インフラが晒される環境条件は過酷さを増しています。社会インフラの老朽化問題への対応はアセットマネジメント(日常の管理)、後者の自然災害への備えはリスクマネジメント(非日常への対応)として位置付けられます。これまで両者は、学術的には独立して分権的に研究開発がなされてきました。しかし、実務においては日常と非日常を同時に捉えて政策を立案することが一般的であり、アセットマネジメントとリスクマネジメントを有機的に接合し、連動させることがそれらの社会実装には不可欠です。本研究拠点では、現在のインフラに差し迫ったこれらの喫緊の課題解決にインフラ管理者とともに取り組み、実用化を図ります。さらに近い将来を見据えたバックキャスト型課題として、多様な価値判断をインフラ政策に取り入れるための政策デザイン論、気候変動を含む地球環境課題に対応した持続可能なインフラ政策の形成手法、多様なリスクをつなぐコミュニケーション論の開発を手掛けます。具体的には研究拠点内に、①老朽化リスク、②自然災害リスク、③価値判断の多様性&行動変容リスク、④地球規模グローバルリスク、⑤リスクコミュニケーションという5つの研究グループを立ち上げています。

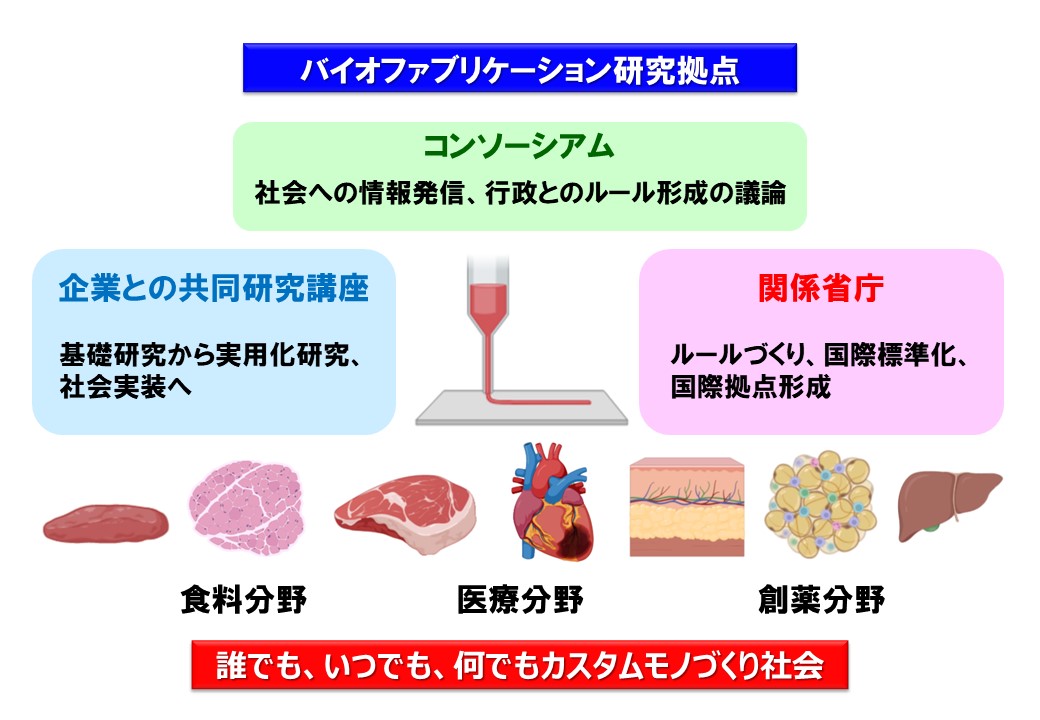

松崎バイオファブリケーション拠点 <2024年度採択>

このバイオファブリケーション研究拠点では、複雑な臓器様組織体や培養肉の作製を可能とする独創的なバイオファブリケーション技術を核とした企業との産学連携の共同研究講座・コンソーシアムを基盤として、大阪・関西万博への出展で連携する大阪府や関係省庁など官との共創を通じて持続可能な未来社会の構築に資する社会共創拠点の形成を推進します。

本研究拠点が目指す社会は、多様化する一人一人の個性を活かしたカスタムものづくりを、地域・企業・家庭レベルで「誰でもいつでも何でも(Anyone, Anytime, Anything: 3A)生産」できる「3Aものづくり社会」の実現です。本研究拠点では、特に医・薬・食分野にフォーカスし、医療分野における移植用臓器モデル、創薬分野における薬効・毒性評価用のハイスループットスクリーニングシステム、食分野における培養肉・パウダーフード・ゲルフードなどのフードテック技術に関する研究開発に取り組みます。

さらに、本取り組みを社会実装につなげるため、大阪・関西を中心としたフードテックと医療を掛け合わせたメディカルフードテックの国際拠点づくりを推進します。天下の台所である大阪が未来の医療・フードの技術開発と製造の拠点となって世界を牽引することで、日本の新しい競争力のある産業を産み出すことが期待されます。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ