イベント情報(詳細)

| イベント名 | めざせ!さきがけ(PRESTO)! JSTさきがけのための交流会 |

| 開催日時 | 2023年4月26日(水)13:30-15:40 |

| 開催方式 | 対面形式 |

| 場所 | 大阪大学吹田キャンパス センテラスサロン(福利会館3階) |

| 申込方法 | 下記ホームページより参加登録 https://forms.gle/g57v28oq3ohb5BJC6 |

| 申込締切 | 2023年4月25日 12:00まで |

| 問合せ先 | 大阪大学 大学院工学研究科 附属フューチャーイノベーションセンター フォーラム事務局(岩堀) MAIL : forum@cfi.eng.osaka-u.ac.jp |

イベント概要

(概要)

工学研究科やテクノアリーナ内で特に、若手研究者の登竜門と言われている科学技術振興機構(JST) のさきがけ、創発、ACT-X 等の特に若手研究者向け大型グラントの現役研究者、 OB 研究者、総括経験者、審査員経験者等が一同に集まり、これらのグラントの取得を目指している人、あるいはどんなものか知りたい若手研究者のモチベーションの向上と、採択率の上昇を目的としたざっくばらんな交流会を開催した。特に工学研究科は「JST さきがけ」への応募者、採択者が多いため、まずは「JST さきがけ」に関する交流会を実施することとした。

(目的)

・JST さきがけ等の若手研究者の若手大型グラント獲得と異分野交流、融合研究の促進

・工学研究科におけるさきがけ、創発等の若手大型グラント採択数の上昇

・若手研究者の独立支援サポートへの連携(経営企画オフィスの「SAKIGAKEクラブ」などのより上位の全学サポートシステムへの橋渡し)

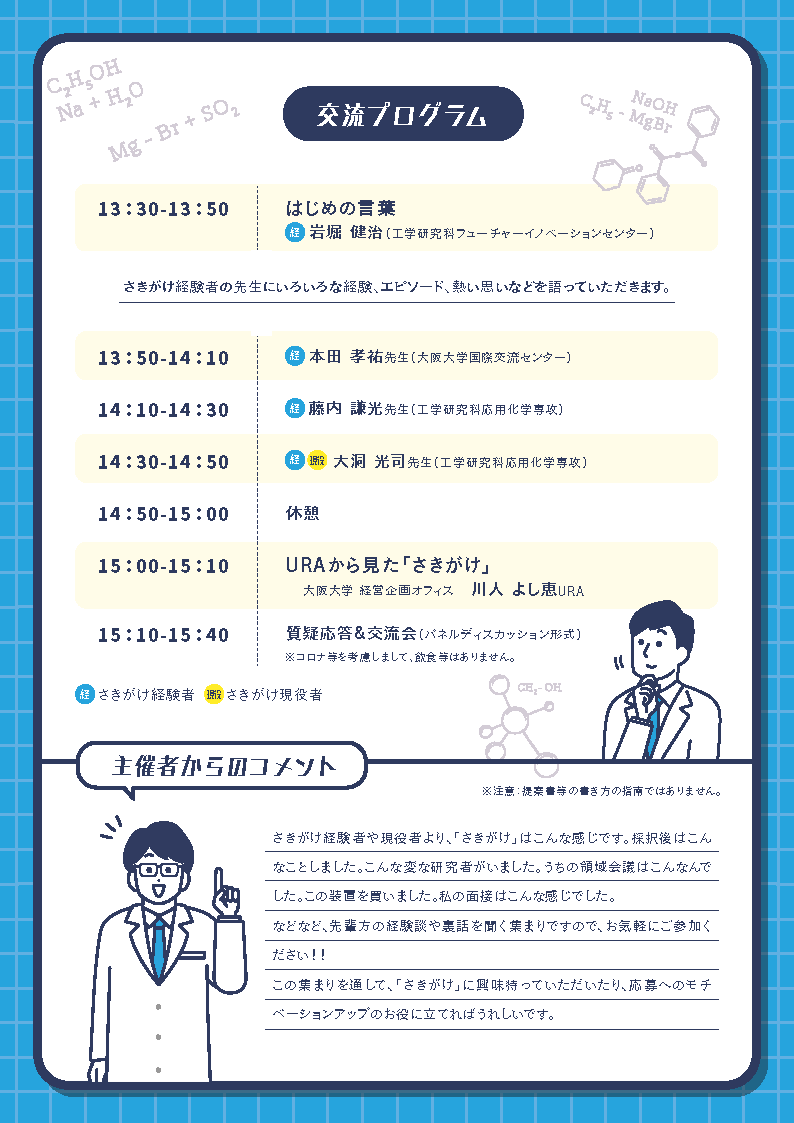

【交流プログラム】

●はじめの言葉:岩堀 健治(工学研究科フューチャーイノベーションセンター)

さきがけ経験者の先生にいろいろな経験、エピソード、熱い思いなどを語っていただきます。

本田 孝祐先生(大阪大学国際交流センター)

藤内 謙光先生(工学研究科応用化学専攻)

大洞 光司先生(工学研究科応用化学専攻)

●質疑応答&交流会(パネルディスカッション形式)

●URAから見た「さきがけ」:大阪大学 経営企画オフィス 川人 よし恵URA

イベント開催報告

当日は 4 名のさきがけ経験者の先生と 1名の経営企画オフィスでJST の創発等の模擬面接開催を担当している URA の方に講師としてご参加いただき、さきがけについての経験談や自身の面接時の様子、面接のポイントや採択後のイベント、あるいは採択のためのテクニック等々、講師の先生方の「JST さきがけ」に対する熱い思いをお話をいただいた。

当日の参加者は約10名となり、途中、授業等の時間の関係で退出する参加者もいたが、参加者の皆様は明確にさきがけを目指している、あるいは前年度応募したが採択には至らなかったなどの先生が多かったため、講師の先生の話に大変熱心に耳を傾けていた。また大阪大学経営企画オフィスの URA の方から「URA からみたさきがけ」というタイトルでご講演いただき、大阪大学におけるさきがけの採択率、部局毎の採択率や同オフィスで推進している「SAKIGAKEクラブ」等々のさきがけ等に関するデータやサポート体制の説明をしていただき、多くの参加者は非常に興味深く講演を聞いていた。

講演終了後、全員の顔が見えるように机の配置を変更し、パネルディスカッション風に質疑応答及び交流会を行った。今回は残念ながらコロナの影響もあり飲食を控えた交流会となったが、参加者がそれぞれ[JST さきがけ」に対して疑問に思っていることや不安に思っていること、さきがけ採択後の領域内の雰囲気、面接会場での対応方法等々、数多くの質問が飛び交い、講師の先生に熱心に相談にのってもらっていた。

今回の交流会はトライアルとしての第1回目ということで実施したこともあり、認知度が比較的低く参加者は比較的少なかったが、その結果、さきがけ OB の先生と参加者の距離が非常に近くなり、かなり親密に交流することができ、また非常に聞きにくい事についても質問ができたようで参加者の皆様には大変好評であった。

後日のアンケートでは、

・メリットやデメリット、そして、背景や裏側までお話して下さったので、大変参考になりました。

・これから申請を考えている方が不安に思っていることなどが分かった。

・いろいろなお話を聞くことができて参考になりました。

・素晴らしい交流会を開催頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。そして、さきがけに応募してみよう、という気持ちになれました。

等々の意見をいただき、また、

・自分にはさきがけよりは創発の方が合っていると認識できたのがよかったです。

というご意見もあり、「さきがけ」と「創発」で申請を迷っている先生にとってもかなり役に立つことができたのではないかと感じている。

今後の反省点としては、

・今回は生物系の方が多い印象を受けました。他の分野の方のお話を伺えればと思います。また採用側のお話も聞けたらよいです。

・総括や領域アドバイザー経験者を招いて、ポイントを解説いただいたても良いかもしれません。

・(授業時間との関係で)1人あたりの発表時間がもう少し短くてもよかったかもしれません

・1限の時間以内に収めていただけると助かります

等々の貴重なご意見もいただいたので、今後の交流会の開催にぜひ生かせればと思っている。

今回、講師の先生を始め、多くの皆様のご協力により、初めてこのような交流会を開催することができた。工学研究科はさきがけ経験者が数十名おり、また毎年かなりの数の若手教員がさきがけの申請書を作成し応募している。今回いただいた貴重なご意見を元に、今後も若手教員の研究費獲得についてさらに力を入れてサポートしていきたいと思っている。

当日の様子

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ