トピックス最新情報トピックス一覧>>

-

2024/04/10 掲載

JST戦略的創造研究推進事業における2024年度研究提案の募集が開始されました

さきがけ・ACT-X 締切:2024年5月28日(火) 正午

CREST 締切:2024年6月4日(火) 正午

-

2024/04/10 掲載

AMED革新的先端研究開発支援事業における令和6年度AMED-CREST、PRIMEの公募が開始されました

締切:令和6年5月28日(火) 正午

-

2024/04/08 掲載

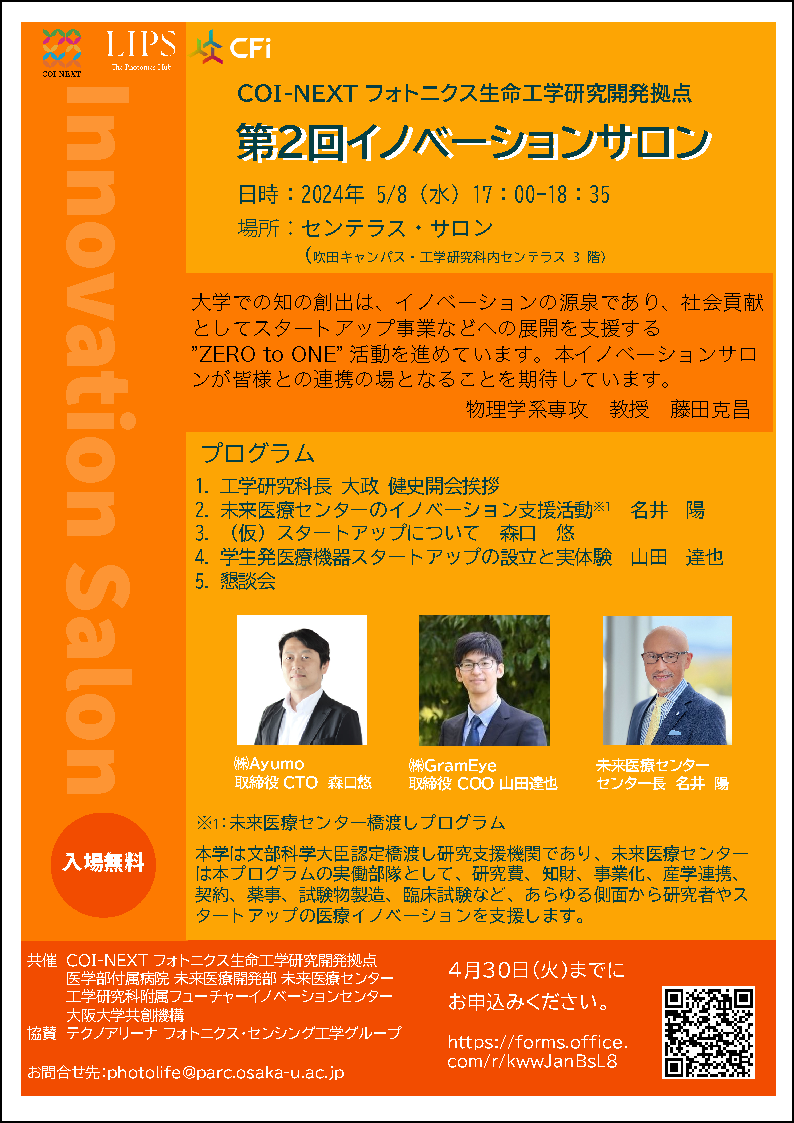

「第2回イノベーションサロン」が開催されます。開催日:2024年5月8日(水)17:00–18:35 申込締切:4月30日(火)

-

2024/03/19 掲載

テクノアリーナ 最先端研究拠点 「原フューチャー・デザイン革新拠点」の原拠点長らの研究がプレスリリースされました。

(「仮想将来世代」の仕組みで水熱技術の将来性を評価) -

2024/03/18 掲載

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ